近日,北航国新院空间环境与行星科学国际研究中心(GEOLAB)首席科学家丁马克院士在高温抗腐蚀防护材料领域取得重要进展。团队基于稀土正磷酸盐材料框架辅以“超高熵”化设计思路,且在同一阳离子位点上设计全部可用镧系稀土元素(15种),考察了该材料的单相形成趋势并通过调控固溶体的晶体结构和配比,讨论了其优异的耐环境沉积物腐蚀性能。该工作首次合成了一系列超复杂组分磷酸盐陶瓷,在反应热力学及结晶动力学两方面揭示了其耐腐蚀行为,更为突破高熵磷酸盐材料设计局限、提升其综合性能提供了全新范式与理论框架。相关研究成果以“Ultra-high entropy rare earth phosphate against environmental corrosion”为题于10月27日在线发表于《自然·通讯》(Nature Communications)杂志。该工作也是以高温材料环境腐蚀为核心在该期刊上的首次发表。

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-64481-0

北航国新院23级博士研究生程富豪为论文的第一作者,丁马克院士为共同作者,北航宋文佳教授为通讯作者,北航国新院为论文第一完成单位。上述工作获得了北航国新院、国家自然科学基金、浙江省自然科学基金、浙江省“尖兵”“领雁”科技计划等项目的支持。

背景:悬浮在地球或地外天体大气中的颗粒物(包括沙、尘、火山灰等)通常采用简化的CMAS(钙镁铝硅酸盐)类模拟物进行研究。这类物质在高温环境下极易熔融,随后附着在结构部件表面并造成持续性损伤。为应对腐蚀风险,具有多样化特性的新型材料组合方案层出不穷,以应对这些极端环境。尽管如此,这类材料面临的主要挑战之一:与环境颗粒相互作用产生的有害效应。其中,稀土磷酸盐近年来作为高温防护材料崭露头角,凭借其优异的高温稳定性和耐腐蚀性。

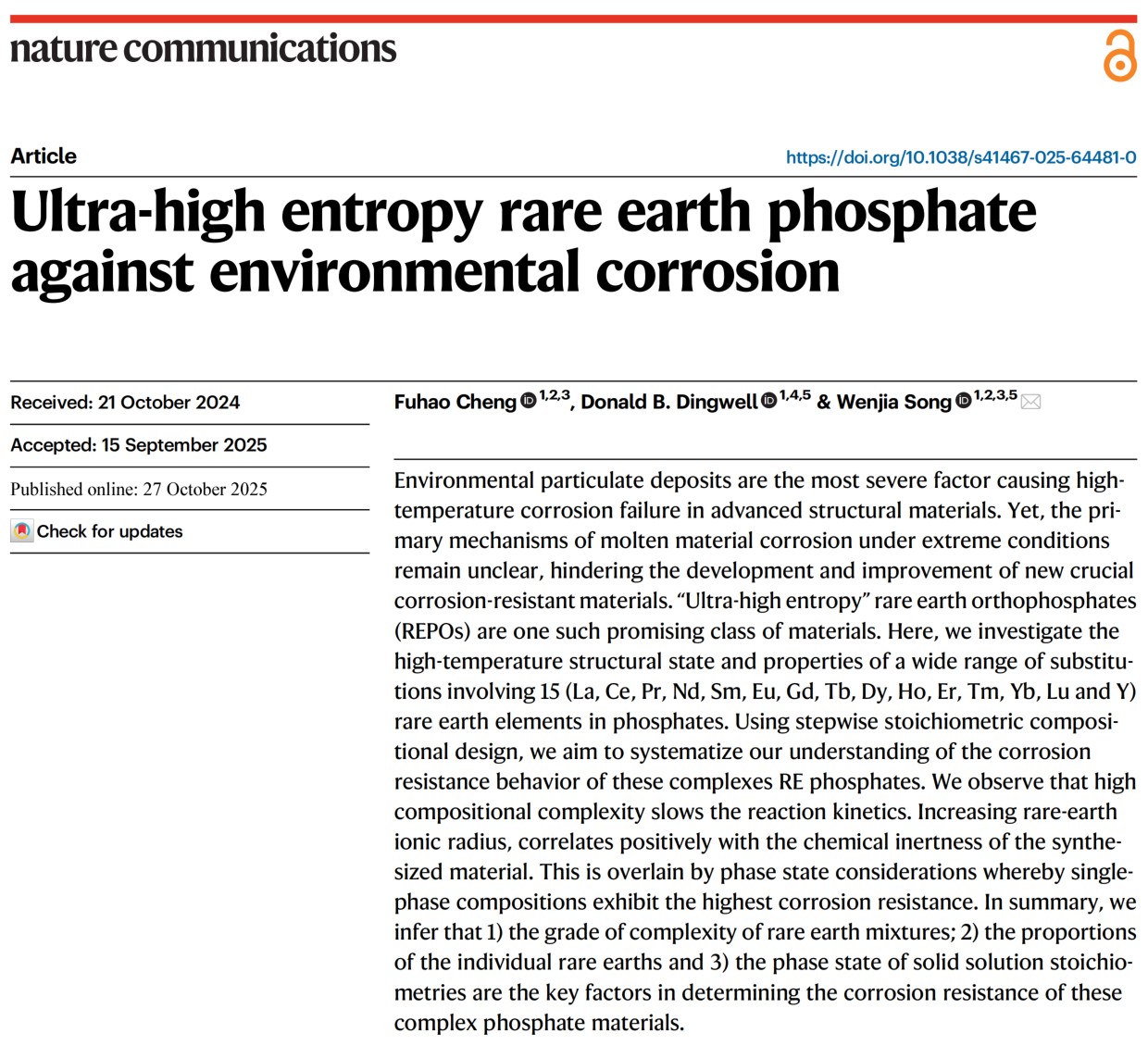

主要结果与讨论:首先以钆作为“边界元素”,将可用镧系稀土元素分为两大类:M组包含7种离子半径较大的元素,这类元素倾向于形成Monazite结构;而X组包含8种离子半径较小的元素,它们则倾向于形成Xenotime结构。由于两种典型结构的对称性差异导致其混合时固溶体很难互扩散并形成单相。本工作调整M/X组元素化学计量比并逐步讨论超高熵样品的相演变趋势(从单相到多相共存再转变为单相),并发现M结构容纳小半径离子的能力较强,这使得后续结构混合设计成为可能。所以,团队考虑到各组成元素的相趋势,基于实验结果和已报道数据构建相预测经验模型。

△图1:超高熵材料的成分空间和结构信息

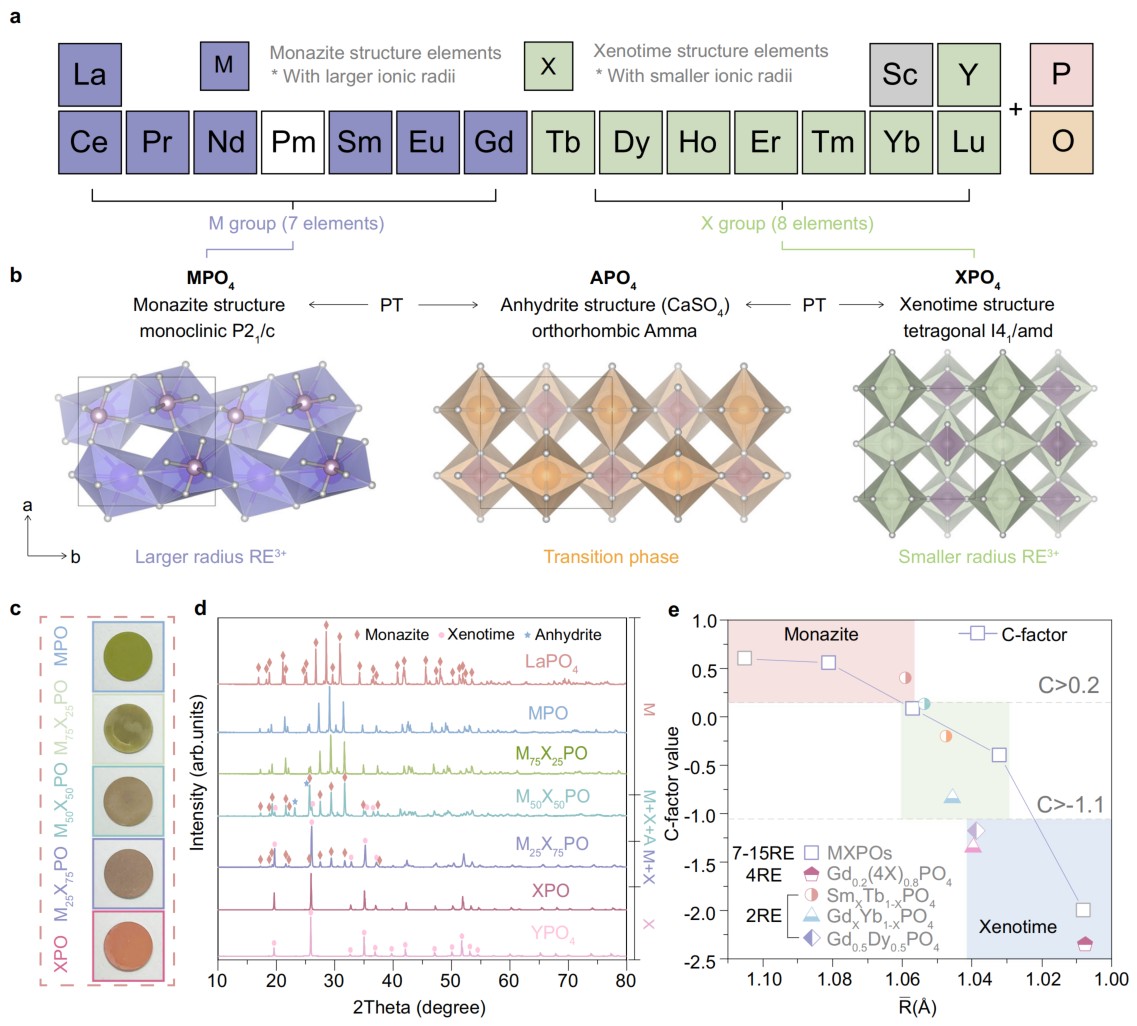

经环境沉积物高温腐蚀后的高熵陶瓷样品均具有一定的反应抗性,其中具有单相的超高熵陶瓷表现出更强的耐腐蚀性。从热力学角度看,它们更倾向于与磷结合捕获钙离子形成致密保护层;从动力学角度看,在特定条件下,紧密附着于界面且连续的致密产物晶体相可作为辅助屏障,从而增加熔体继续腐蚀的难度。

△图2:超高熵材料的耐环境沉积物腐蚀行为和机制

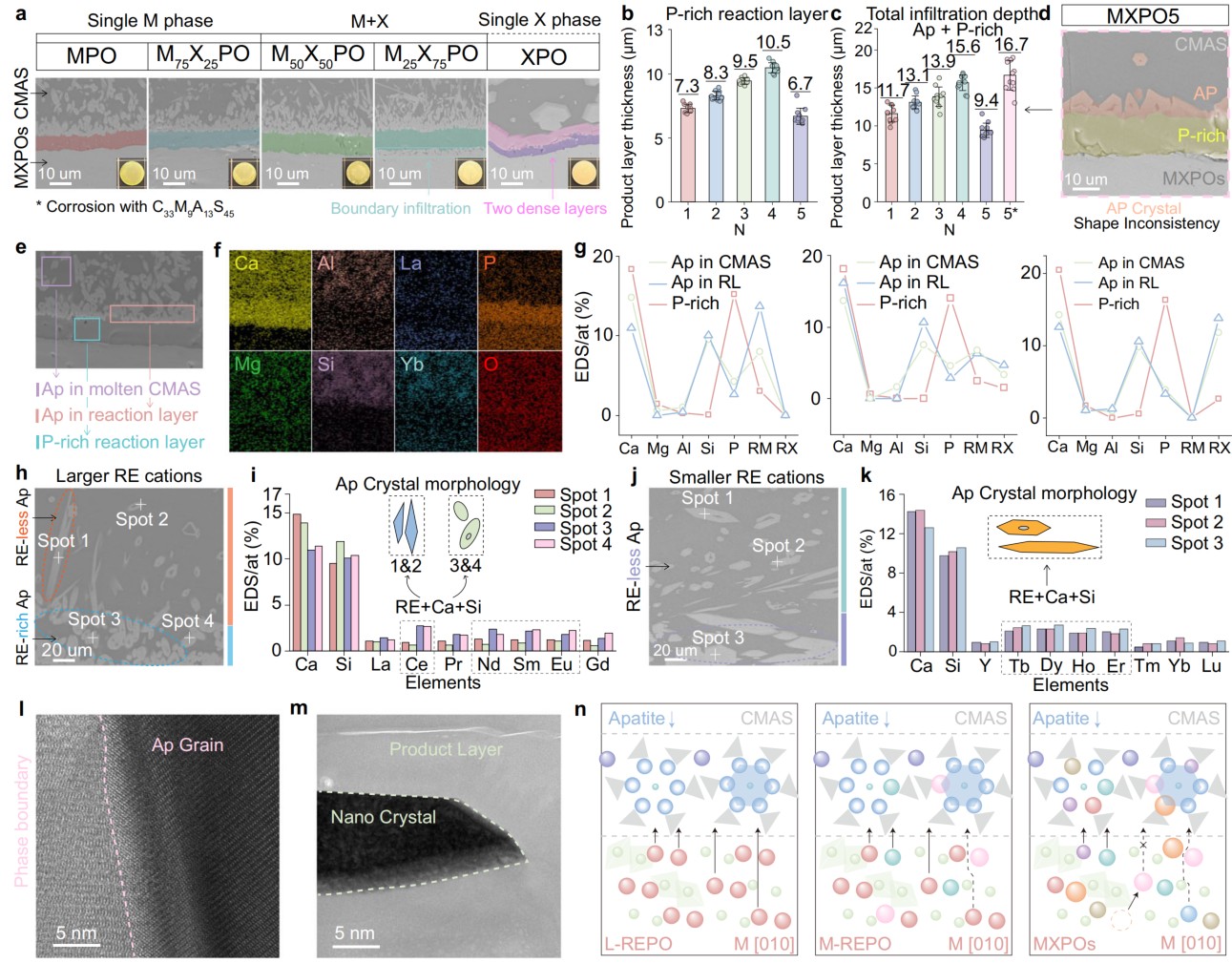

根据上述讨论的腐蚀反应防护机理,Ca元素起着关键作用。在自然环境中,沉积物成分会因母岩和沉积环境的不同而存在显著差异。这就引出了一个问题:如果腐蚀源中的Ca含量较低,是否不足以稳定保护性致密层?为深入探究这一问题,我们选取了熔点与CMAS相近但钙硅比更低的天然沙(取自中国塔克拉玛干沙漠)。结果表明即使降低钙含量,超高熵陶瓷仍然具有相似的腐蚀抗性。其次,讨论了所有种类元素在反应中的扩散趋势,逐步确定了大半径稀土元素对致密保护层结晶的主要贡献,揭示了反应层随成分变化而规律性过渡的内在原因。

△图3:腐蚀反应中阳离子的扩散趋势

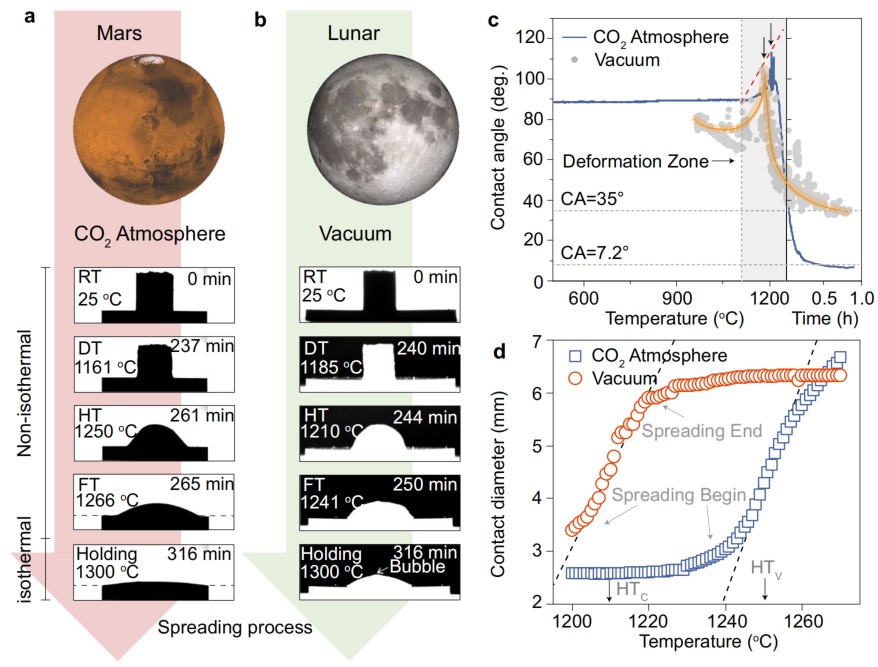

此外,本工作模拟了两个人类重点探索地外天体:火星和月球的陆面主要气氛,观察了环境沉积物的物理铺展过程,展现出熔融温度、铺展速度等明显差异,这使得高温防护材料在行星上的未来应用还包含更多启发之处。

△图4:模拟火星/月球气氛下的沙尘铺展行为

攻坚材料难题,勇闯科研前沿,北航国新院凭“超高熵”设计,突破性能瓶颈,揭示腐蚀机理,点亮行星应用新方向,为高水平材料科学发展注入鲜活力量。

(审核:董卓宁 陈龙飞 宋文佳)